‘La navidad en las montañas’ es una de las obras más famosas de Ignacio Manuel Altamirano. Relata una breve historia de amor con un poco de crítica a la situación política/social de su tiempo.

El maestro

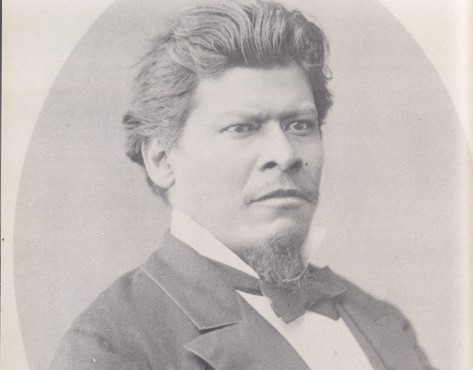

Ignacio Manuel Altamirano nació en 1834 en un pueblo cercano a la frontera entre Guerrero y el Estado de México..

Era chontal, y gracias a que su padre fue nombrado alcalde pudo ir a la escuela. Obtuvo una beca del Instituto Literario del Estado de México (hoy Universidad Autónoma del Estado de México) y luego se licenció en derecho en el Colegio de San Juan de Letrán.

Participó activamente en la política del país (creo que todos los escritores mexicanos del periodo lo hacían lol). Lo que incluyó las guerras de reforma y la guerra contra los franceses.

Ya con el país pacificado (un poco al menos), se dedicó a la docencia, labor que le granjeó el apodo de ‘el maestro’. Murió durante una misión diplomática en Italia en 1893.

Sobre la guerra de reforma

Como con todo hecho histórico, probablemente hay antecedentes muy tempranos a la guerra de reforma (los mexicanos odian a los mexicanos lol).

En brevísimo resumen, ya desde las luchas de independencia había dos facciones nacionales enfrentadas; los proto-conservadores y los proto-liberales (así les puse jaja). Supongo que gente de ambos bandos era buena onda a veces y otras no tanto (todos), en fin, que los proto-liberales querían un modelo político y económico parecido al de los US y los proto-conservadores querían monarquía a la vieja usanza (entre otras cosas).

Santa Anna cambiaba de bando según le conviniera, y después de la derrota contra los US (curiosamente) la cosa no pintaba bien para él, así que se exilió. El vacío de poder permitió a otros personajes intentar tomar el control y favorecer sus agendas.

En un punto de la historia había dos gobiernos en el país, el liberal presidido por Benito Juárez y el conservador por Félix Zuloaga.

Después de full de guerra ganaron los liberales pero el país estaba en ruinas y sin un peso. Lo que propiciaría la invasión francesa (que discutiremos en otro momento)

El lector atento recordará que en el epílogo de El fistol del diablo, Manuel Payno tenía la intención de preguntarle a Rugiero sobre sus aventuras durante las guerras de reforma. Sería francamente épico tener la continuación de la historia de Arturo y Manuel enmarcada en ese periodo histórico, aunque tristemente no existe.

Pero lo que sí existe es la obra de otro escritor que a mi inexperto juicio califica como heredero ideológico de Payno: Ignacio Manuel altamirano. Y lo pienso así porque escribió varias historias enmarcadas en el periodo posterior a la invasión norteamericana (vale la pena anotar que Payno murió un año después que Altamirano pero era mucho más viejo), además de seguir su onda ‘predicadora’ y costumbrismo detalladisimo.

Estas obras son muchas, pero las más famosas son: La navidad en las montañas (guerra de reforma); El Zarco (finales de la reforma); y Clemencia (intervención francesa) (ya sabes que habrá una trilogía de entradas entonces jaja).

Hoy toca ‘La navidad en las montañas’ (casualmente es diciembre lol).

Resumen de ‘La navidad en las montañas’

Exilio

El relato comienza con un capitán exiliado, vagando por un gran bosque inmerso en una zona montañosa. Era veinticuatro de diciembre y como todo cristiano de su tiempo guardaba alegres recuerdos de esas fechas; su infancia pobrísima en un pueblecito apartado, su amable madre, su virtuoso padre, sus hermanitos. Y luego el esplendor de la ciudad; la primer mujer que le hizo saltar el corazón, la algarabía de la capital, y finalmente, su exilio y la honda tristeza que lo embargaba.

En esas estaba cuando llegó su criado, un viejo soldado que acostumbrado a marchas amargas se había adelantado para otear y cazar mientras lo dejaba solo para que pudiera meditar.

El soldado se cruzó con el cura del pueblo, al que informó de su llegada y éste quiso esperar al capitán. Era español para pesar suyo (no había conocido a clérigo ibérico que no fuera carlista). Se resolvió a no hablar de política con él para evitar polémicas y fue a encontrarlo.

Intercambiaron amables palabras, y dada la víspera lo invitó a hospedarse en la casa cural, que aunque pobre, compartía con gusto.

En el camino el padre le contó sobre sus años mozos y su llegada a México. Que tenía la vocación de los apóstoles y otros hombres santos de antaño que ilustraban al ‘bárbaro’ aún a costa del martirio.

No cobraba por bautizos ni por ningún otro servicio que consideraba su obligación. Trabajaba en lo que podía e intentaba no ser una carga para los pobrísimos habitantes del pueblo.

El capitán, exiliado por las guerras de reforma se bajó del caballo y con lágrimas en los ojos le estrechó la mano y le pidió un abrazo. “Si todos los curas fueran como usted nadie osaría hacerles la guerra” (nota la sutil justificación a las guerras de reforma de maese Altamirano).

En el poblado

Llegaron al pueblo y todos los habitantes salieron a recibir al “hermano cura”. Pues él mismo detestaba el término “señor cura” por dar la impresión de ser superior.

El síndico, el presidente municipal y todos los pobladores daban muestras de amor y respeto sobresalientes para con él.

Entre esas personas estaba una mujer mayor con semblante triste, le preguntó al cura sobre ‘Pablo’, el hombre respondió que había hablado con él y que le prometió que iría sin falta.

Mientras tanto, le ofreció al Capitán calentarse en el fuego y tomar algún alimento.

Por la tarde, el ambiente austero pero festivo le recordó sus navidades como niño y se sintió transportado a esos sencillos y bellos momentos.

Y se nos describen todas las ceremonias, alimentos y haceres de los montañeses.

Después de los servicios religiosos y convidados por el alcalde pasaron la noche. Le contaron la historia del maestro de la escuela al que casi lincharon en otro pueblo debido a que no iba a misa y los ignorantes pobladores instigados por el sacerdote lo iban a ejecutar por hereje, lo salvó el “hermano cura” que con fuertes palabras hizo que los hombres avergonzados le pidieran perdón de rodillas.

A cada relato alusivo a la virtud del padre surgían lágrimas en todos lados (esto me recuerda al Saint Seiya de los 90 jaja).

Amores tormentosos

Entonces, llegó la mujer que había conversado con el cura a su llegada. Con ella iba la muchacha más bella que había visto, con señas de pertenecer a una familia acomodada. Por la pregunta de la madre, sospechó que un drama de amores se estaba por dilucidar esa noche.

Pablo no se había presentado y la muchacha, llamada Carmen, sufría grandemente. El capitán lleno de curiosidad preguntó al cura sobre el motivo de su aflicción, y así comenzó el relato.

Antes de que llegara al poblado, Pablo, un muchacho alegre, osado y trabajador había quedado huérfano. Prendado de la belleza de Carmen, le expresó sus afectos, pero ella lo rechazó debido a su ligereza, pues había dejado ya a varias novias por motivos baladíes.

El carácter antaño industrioso y formal del mancebo que por ‘único defecto’ tenía su falta de recato con las muchachas, se tornó en el de un vago pendenciero y camorrista.

La madre de Carmen y su tío el Alcalde se mostraron indignados ante su comportamiento y reprobaron aún más sus pretensiones.

El exilio de Pablo

Entonces estalló la guerra civil (una de las ‘n’ que hubo en el siglo XIX en los Méxicos) y llegó la leva. Al ser un pueblo remoto y con poca población, el presidente municipal le había autorizado al alcalde solo reclutar a los vagos y los ociosos, costumbre que el capitán confesó cierta y reprobable.

El único malandrín de los alrededores era Pablo y solo a él lo apresaron y enrolaron al ejército.

Esa noche escapó del pelotón y fue a ver a Carmen, le pidió una última esperanza de ser correspondido. Ella respondió que no podía engañarlo y que debido a su conducta y la oposición de su familia no debía abrigar esperanzas.

Abatido, Pablo regresó al destacamento y a la mañana siguiente marchó a la guerra.

La tristeza de Carmen

Era la víspera de la nochebuena y cuando llegó el convite todos echaron de menos al alegre mancebo. Carmen no pudo soportar más y rompió a llorar, así, la alegre velada tomó tintes sombríos.

Pablo regresó a las montañas tres años después. Le pidió permiso al alcalde para establecerse en un remoto paraje a seis leguas de allí y comenzó a limpiar el monte. Se había distinguido con honores en el ejército y sus superiores le permitieron dejar el servicio con amplias recomendaciones.

Ahora tenía una regular plantación que prometía un buen futuro, con árboles frutales, fresas, maíz y multitud de otros cultivos, sufría graves secuelas de la guerra, pero no pedía ayuda a nadie.

Nunca visitó el poblado después de hablar con el alcalde y huía a todo contacto con Carmen o su familia.

La muchacha lloraba profusamente y se cubría el rostro con las manos mientras escuchaba la historia.

El cura agregó que gracias a la atenta mirada de su madre y de su tío, habían descubierto que a pesar de todo, ella lo quería. La misma Carmen dijo que solo deseaba pedirle perdón y aunque no abrigaba esperanza alguna, deseaba que Pablo al menos no le guardara rencor.

Y al final ….

La velada pintaba un triste desenlace, entonces llegó un pastor corriendo y anunció que Pablo llegaría en breve. Y es que debido a sus heridas le era muy difícil moverse. Se había encaminado al poblado desde muy temprano y estaba a las puertas del salón después de una penosa jornada.

Justo en ese momento llegó y todos lo recibieron entre vivas y genuinas muestras de afecto. Carmen había callado y palideció al verlo, Pablo se presentó ante el cura.

La madre de Carmen tomó la palabra y le pidió perdón, lo mismo que el alcalde, mientras la doncella se deshacía en llanto.

Pablo se negó el mérito de tener que dar disculpas, al contrario dijo que él era quien pedía perdón por tantos problemas que había causado. Justificó la decisión del alcalde de mandarlo a la guerra pues era un vago y un pendenciero, incluso lo agradeció pues la vida del ejército lo había convertido en un hombre de bien.

A Carmen le dijo que había hecho bien en rechazarlo pues la ligereza de sus hábitos y su mala reputación lo habían hecho merecedor de esa indiferencia. No había nada que perdonar.

Las mujeres lloraban y nadie sabía qué decir. Entonces el capitán tomó la palabra y le dijo a Pablo que como militar que era se atrevía a decirle que se dejara de indecisiones y que si aún amaba a la niña en ese mismo instante con el cura y el alcalde presentes, formalizaran su unión pues ella no había dejado de amarlo. Había rechazado a todos los que le hablaron de amores y sufría grandemente debido a su exilio y negativa a dejarse ver.

En ese momento Carmen y Pablo se abrazaron y un hurra general se dejó escuchar, al final triunfó el amor (:3).

El relato había sido contado por un capitán de la guerra de reforma al autor que solo se limitó a ponerlo por escrito.

Comentario de ‘La navidad en las montañas’

Dato conocido ya desde las lecturas de ‘El fistol del diablo‘ es que para tiempos de don Ignacio habían sucedido varios desencuentros entre las autoridades civiles y las religiosas (véase La rebelión de los Polkos y la Ley Lerdo).

Y este era uno de los factores ideológicos que enfrentó a Liberales y Conservadores. Los primeros se interesaban en quitarle poder al clero (ostentado en diversas formas) y los segundos querían mantener el ‘statu quo’.

Cuestión que se habría de dilucidar en la guerra de reforma, periodo histórico que enmarca ‘La navidad en las montañas’.

El relato en pocas palabras es el encuentro de un militar liberal con un cura español, más (+) una micro historia de amor.

Religión y reforma (utopía y contexto ideológico)

La utopía se refiere a la reconciliación del liberalismo con la religión. El cura modernizó al pueblo con ideas liberales y valiéndose de su autoridad y vocación sacó a los pobladores de los muchos vicios y penosas cargas que les acarreaba la tradición religiosa y cultural (moler en metate es muy difícil).

Y no sé si era una crítica abierta a los religiosos menos virtuosos, por ejemplo los que cobraban precios exorbitantes por sus servicios. Pero el cura trabaja su propia parcela y nunca aceptaba ayuda de los pobrisimos pobladores para no ser una carga, imitando al «apóstol».

Dato interesante que Altamirano y sus amigos se ganaron el odio de la Iglesia pues abolieron sus fueros, expropiaron sus propiedades, promovieron la libertad de cultos (la primera república tenía como única religión permitida la Católica) e impusieron su subordinación a la autoridad del Estado.

Entonces este cura que rescataba los valores y enseñanzas de los primeros cristianos, que no se oponía al gobierno, que abogaba por el progreso del pueblo posiblemente representa lo que en su opinión la Iglesia católica debía ser dentro de una república liberal.

Don Ignacio nunca ocultó su admiración por los métodos de los primeros misioneros de la conquista. Que aprendían la lengua y las costumbres de los pueblos «salvajes» y que con lenguaje sencillo y figuras familiares, les enseñaban los preceptos de su religión.

Es posible que en su papel como docente, estuviera en busca de métodos similares para la educación de la nación, y por eso se deshizo en elogios hacia la mítica figura del cura liberal.

Sobre el estilo y la estructura

El texto es marcadamente costumbrista. Maese Altamirano retrata los bosques, las montañas y las festividades decembrinas de un lugar remoto en donde neva.

La estructura de la historia comienza con un ‘extraño llega al pueblo’ y se muda al recuerdo de un amor pospuesto.

Me parece interesante y un poco extraño el cambio de motivo y ritmo entre esas dos partes.

La primera va un poco lenta y descriptiva sobremanera, luego durante la primera entrevista con el cura se anima. Al llegar al pueblo se asoma brevemente el motivo del amor frustrado que se vuelve a olvidar para centrarse en las costumbres navideñas.

Por último, en la fiesta se expone la historia de amor. Y luego sucede el clímax con la llegada de Pablo, para todo resolverse en breves párrafos.

Si le preguntas a Freytag la estructura está correcta (nota que Freytag era contemporáneo de don Ignacio :o). Aunque el final me pareció un poco abrupto, también admito que hay poco que agregar una vez ha triunfado el amor.

Conclusión

Ignacio Manuel Altamirano tenía la firme creencia de que la literatura (y el arte) podía (y debía) ser usada como herramienta para educar y civilizar. Filosofía manifiesta en toda su obra.

Él llamaba a la novela «lectura del pueblo» y «libro de las masas», comparándola con la canción popular que a diferencia de obras más formales accesibles solo a la élite cultural, tenían un alcance enorme que llegaba hasta los más desfavorecidos.

Don Ignacio mismo había sido muy pobre y admitió que de no ser por la beca del Instituto, habría llevado una vida llena de privaciones.

Entonces no extraña que en sus personajes y en sus diálogos siempre esté intentando «meterte a la boca por la fuerza» esas cucharadas de lecciones morales y cívicas.

Admito que eso no siempre me parece agradable (esa vaina sabe a medicina para el cerebro lol). Pero no deja de ser un motivo noble intentar educar a la gente que leyera sus obras.

‘La navidad en las montañas’ buscaba conciliar dos mundos enfrentados. Denunciar los motivos por los que quería cambiar las cosas y enseñarle a la gente que el propósito de sus guerras era brindarles un mejor futuro a ellos y a sus hijos.

Fuentes

Conway, C. (2010). EL LIBRO DE LAS MASAS: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y LA NOVELA NACIONAL. In Bravo P. (Author) & Franco R. (Ed.), Doscientos años de narrativa mexicana: Siglo XIX (pp. 39-58). México, D.F.: El Colegio de Mexico. doi:10.2307/j.ctv3f8pw1.5